この記事は後編です。前編は以下リンクから確認できます。

前回の振り返り

本稿は、筆者がコンサルティングを行う上で、もやもやしたことを整理していくシリーズの第1弾目の後半に当たる。「人事制度における平等・公平」をテーマに、前編では、人事制度における平等equality、公平equityの定義について整理し、人事制度の仕組みで発生する不平等inequality、不公平inequityの事例について、筆者や他のコンサルタントが実際に経験した事例をもとに紹介した。そして、その事例から、人事制度における不平等・不公平が発生する要因を3点挙げた。

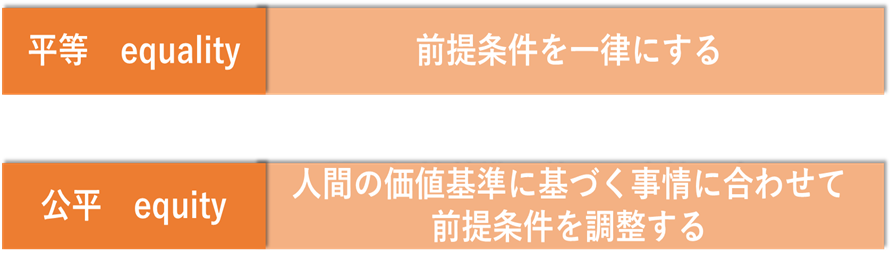

人事制度の平等equality、公平equityの定義については、図1の通りである。

【図1】平等equalityと公平equityの定義

平等は、どんな人であれ、皆に等しく機会や報酬等を分配し、前提条件を一律にすることである。そして、公平は、個人の事情に合わせて機会や報酬等の分配を調整する、いわゆる前提条件を調整することである。

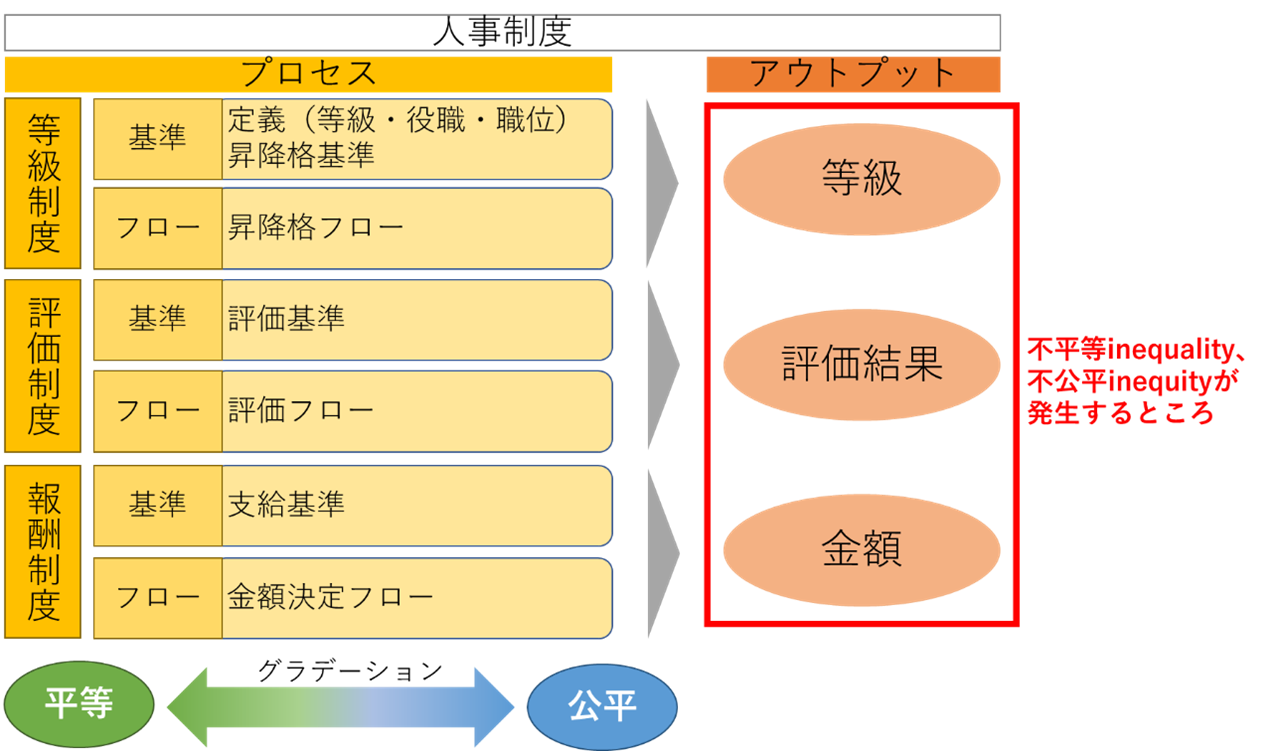

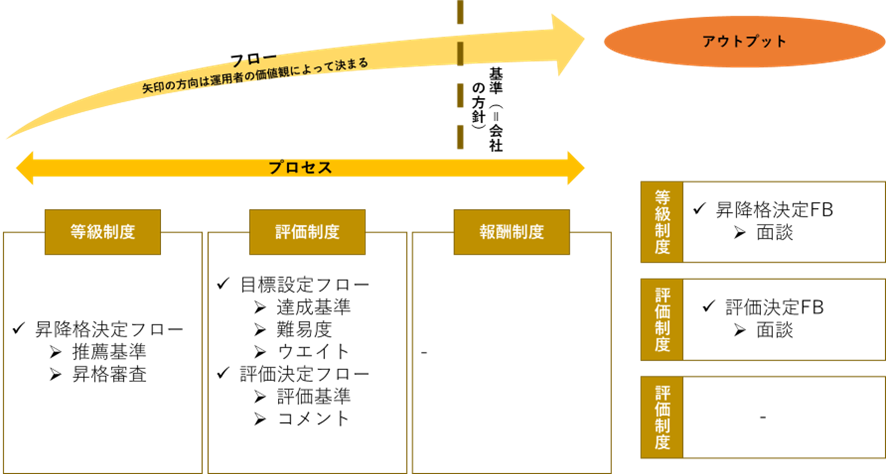

人事制度における不平等・不公平は、仕組み(=プロセス)を踏まえて算出される等級の格付けや、評価結果、報酬金額(=アウトプット)に対して、他の社員の貢献と比較し、自身の認識と実際のアウトプットのギャップを感じることで発生する。アウトプットに対するギャップが発生する場合、プロセスに問題がある可能性がある。人事制度におけるプロセスは、等級制度、評価制度、報酬制度で構成されており、各制度には、アウトプットを出すための判断基準となる「基準」と、基準に基づいてアウトプットを出すための「フロー」がある(図2・図3)。

【図2】不平等・不公平が発生するところ

【図3】フローと基準

例えば、等級制度において、導き出されるアウトプットが、等級の格付けとするならば、格付けを決める「基準」となるのは、等級定義や、昇降格要件である。そして、基準を踏まえてアウトプットを出すための、昇降格「フロー」がある。昇降格フローは、昇格推薦者、降格候補者のリストを踏まえ、審査を行い、昇降格判定を下すまでの流れを示す。評価制度においては、導き出されるアウトプットが、評価結果とするならば、評価結果を決める「基準」となるのは、評価基準である。評価基準を踏まえてアウトプットを出すための「フロー」が評価フローである。評価フローは、一次評価、二次評価、評価調整会議といった、一連の評価を出すための流れを示す。報酬制度において、導き出されるアウトプットが、報酬金額とするならば、報酬金額を決める「基準」となるのは、支給基準である、基本的には、評価結果を基準に、金額を算出するパターンが多いと想定される。支給基準を踏まえてアウトプットを出すための「フロー」が、金額決定フローである。金額決定フローは、評価結果が決まり、会社業績や、計算式に基づく算出を踏まえた流れを示す。

以上の前提条件を踏まえて、等級制度、評価制度、報酬制度における不平等・不公平の事例を紹介した。詳しくは、前編を確認してもらえればと思うが、各制度における不平等・不公平の全体像を示したのが、以下の図である(図4)。

【図4】各制度における不平等・不公平の全体像

忘れてはいけないのは、制度の仕組みにおける曖昧さや、不透明さはあれども、設計当初から、不平等・不公平を目指した仕組みを設計しているわけではないということである。当初は、平等・公平を担保した人事制度が、個人によっては、不平等・不公平に感じられてしまう要因については、前編で、以下の3つにまとめた。

① 設計当時の思想と現状の社会構造の変化の不適合

→どのくらい価値観がずれたら人事制度を刷新するのか検討する(どのようにGAPを見つけるか)

② 企業における平等・公平の在り方が不明確

→仕組みを踏まえて実現することやメッセージを明確にする(どのような考え方でメッセージを設定するか)

③ 社員が思う貢献行動と会社が認識している貢献行動の齟齬による結果のギャップ

→会社として求める貢献行動を明確にし、周知する(貢献行動はどのように設定できるか)

1つ目の要因である「設計当時の思想と現状の社会構造の変化の不適合」において、図4の全体像で見ると、仕組みの前提として考える属人的要素が、個人の求める属人的要素と合わなくなることによる不平等・不公平が挙げられる。例えば、家族手当で見ると、男性が働き、女性が専業主婦として暮らすことが当たり前とされており、そのような家族形態が多数となっていた時代の場合、扶養家族を前提として支給する家族手当は、時代に合った手当と言えた。しかし昨今、共働きや、籍を入れずに暮らす夫婦、同姓パートナーが増えつつある。多様な家族形態の中、また、独身で過ごすことを良しとする人も増加する中で、“家族手当”の支給意図が問われている。2つ目の要因である「企業における平等・公平の在り方が不明確」において、図4の全体像で見ると、アウトプットを出す「基準」(=会社の方針)と個人の基準が合わなくなってきた、もしくは、もともとの方針が明確でないことによる不平等・不公平が挙げられる。例えば、報酬の支給水準で見ると、高度な専門性が問われ、報酬水準も、職種別に市場価値に基づいて設定する企業も出てくる中、会社の方針として、職種問わず、全社統一の水準を設定する企業もある。よく聞くのは、「設計や企画は、専門性が問われる高度な仕事をやっているのに、なぜ、マニュアル通りに動く生産と同じ給料なのか」という話である。従来、各職種において求められる知識や技能というのは異なり、それぞれに格差があるわけではないのではあるが、人材の需要と供給に基づき発生する市場価値は、一つの職種に対する格差を生み出している。その中で、「なぜ、全社統一の報酬水準を設定するのか」というメッセージを、会社として打ち出すことが求められる。メッセージとして、配属先の職種によって発生するモチベーションダウンを防ぐため、または、全社一丸となって推進する意識を高めるため等が挙げられる。3つ目の要因である「社員が思う貢献行動と会社が認識している貢献行動の齟齬による結果のギャップ」において、図4の全体像で見ると、アウトプットを導き出すフローにおいて、評価者のような、運用者の価値観と、個人の価値観が合致しないことによる不平等・不公平が挙げられる。例えば、被評価者が時短で勤務していた場合、本来、仕組み上においては、働く時間の長短で評価結果が左右されることはあってはならず、あくまでも設定した目標を達成したかしていないかで判断すべきところを、評価者は、「長い時間働いていた人は頑張ったから」という理由で、時短勤務者の評価を下げる事例が挙げられる。

以上が、前編である程度述べた内容である。早速、後編の本編である、仕組み・運用における不平等・不公平を解決する方法について見ていこう。

平等と公平を人事制度で担保するためには

設計当時の思想と現状の社会構造の変化の不適合

人事制度の設計における平等・公平を検討する前に、まずは、現在の人事制度は、現状の社会構造との間で、GAPが発生しているのかどうか確かめる必要がある。確かめるためには、以下のように、組織の性質を明確にする必要がある。ここでいう組織の性質とは、組織を構成する構成員の全体の傾向のことである。

組織構成員の能力、性格、性別、タスクの振り分け方といった観点で、同質性homogeneityの高い組織と、多様性diversityの高い組織がある。どちらの性質かに応じて、制度におけるequality、equityのバランスが異なる。同質性の高い組織、多様性の高い組織、どちらも同じアウトプットを求めるのが前提とした場合、同質性の高い組織では、比較的、皆が平等にプロセスを経て、アウトプットを出すことを重視される傾向があるが、多様性の高い組織では、個人の状況に応じてプロセスを公平に調整し、アウトプットを出すことを重視する傾向がある。

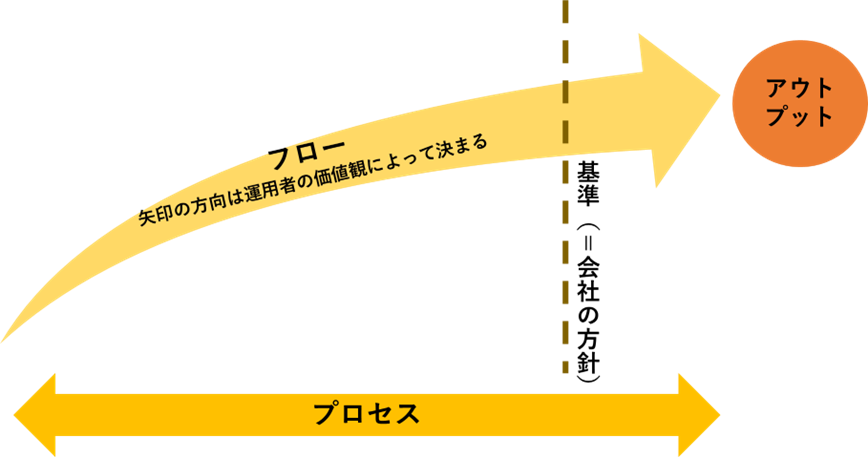

では、以上を踏まえて、組織の性質として構成員の傾向を捉えていく。同質性が高い組織であれば、平等equalityを重視した人事制度を、多様性が高い組織であれば、公平equityを重視した人事制度を目指す必要がある。そして、調べるにあたって、どの属性を取り扱うのか、どの程度の結論を出すことを求めるかに応じて、調査の方法は異なる(図5)。顕在的な属性のみを取り扱うのであれば、①の方法のように、システムから収集できるデータの分析を行い、組織単位で同質性が高いか、多様性が高いが大まかに判断することができる。しかし、②の方法以降は、目に見えない潜在的な属性を取り上げていくため、同質性だと思っていた組織が、ある属性においては多様であるというのも考えられる。つまり、組織構成員の傾向を調べるための属性の数が増え、細かくなり、より精緻に判断できるようになるということである。③の方法になると、個人を取り上げていくため、異なることが前提となる。その中から、複数の構成員のエスノグラフィーを取り上げることで、組織としての共通となっていること、異なっていることを明確にしていく。具体的にそれぞれの方法を見ていこう。

【図5】調査方法の深度

①システムから収集できるデータからの分析

システムから収集できるデータとして、人事管理システムに登録されている社員の個人情報や、人事制度に関する資料、実際の評価結果や給与等が挙げられる。タレントマネジメントにおける最初の段階は、この段階であると認識している。組織の性質をつかむためには、制度における思想として想定している組織の性質と、実態から窺える組織の性質の両方をつかむ必要がある。とはいえ、顕在的な属性のみでは、実態から窺える組織の性質を掴むことができないというデメリットがあるものの、最初に仮説を立てる段階としては、大まかにどちらの傾向が強いか判断できることも求められる。

データを収集してどちらの傾向が強いか判断するためには、その判断基準となる目安が必要である。それは、同質性あるいは多様性どちらかに極端に振った際に想定される人事制度や属性の目安である。例えば、以下のように考えることができる(表1)。

|

|

同質性の高い組織 |

多様性の高い組織 |

|

業務内容 |

同一 |

|

|

年齢 |

同年代が多い |

若手からベテランまで様々 |

|

性別 |

男性中心 |

男女問わず様々 |

|

働き方 |

フルタイム |

フルタイムから時短まで様々 |

|

等級制度 |

全社統一の等級定義 |

職種別等級定義 |

|

評価制度 |

均等に目標が割り振られ、目標達成までのプロセスも同様 |

均等に目標が割り振られるものの、個人の事情に合わせて目標達成までのプロセスは調整 |

|

報酬制度 |

同水準(成果にそこまでの差異が発生しないため) |

同等級であっても異なる可能性がある(成果に応じて差が発生し得る) |

【表1】同質性・多様性を判断する目安

想定した目安(仮説)を踏まえて、実際のデータや人事制度の文献資料を見ていく。最初は、人事制度の仕組みが、同質性と多様性、どちらを想定して作られているのか判断する必要がある。わかりやすいのは、格付けや評価、給与といったアウトプットを導き出すためのプロセスが、全社統一なのか、職種やコースごとに分けて設定されているのかという点である。例えば、全社統一の人事制度の場合、等級制度では、どのような職種であれども、皆同じ定義を活用し、評価し、会社基準の報酬水準で、職種問わず給与を支給する。その場合、会社は実態を問わず、会社全体として、同質性の高い組織だと捉えていると仮定することができる。一方で、等級定義も報酬水準も職種によって異なる場合、多様な能力や専門知識を持つ人材がいることが想定されるため、多様性の高い組織だと仮定することができる。とはいえ、あくまでも、顕在的なデータの属性や、仕組みから想定される傾向であり、実態はどのような性質なのか、これだけでは断定できない。また、実際の評価結果や給与のデータと仕組みを見比べて、仮定通りの運用になっていないことも考えられる。次は、②の方法を見ていく。

②サーベイを通して得たデータからの分析

②以降の方法は、同質性と多様性といった境目をきわめて曖昧にさせる、あるいは、多数の属性に基づく総合的な判断が求められる方法となるため、負荷は大きくなる。①では、既にあるデータからの分析による判断が行われた。②の方法では、サーベイを通してデータを新たに取得し、①のデータも踏まえつつ判断していく方法になる。サーベイにおいて重要なのは、何を質問するかである。大体の質問内容は、よくあるサーベイに関するサービスでは捉えていると思うので、細かく言及はしないが、平等・公平の実態から組織の傾向を掴むという観点で取り上げるとしたら、公平Equityの実態についてサーベイで明らかにしたい。要は、どこまで個人の事情に合わせて前提条件を調整しているのか(=公平Equity)、その度合いを測るための分析である。①の分析で分かっているのは、仕組みあるいはデータからの仮説に基づく同質性・多様性の判断であり、では、公平をどこまで担保しているのかは明らかでない。一見、同質性の高い組織だと仮定していた場合でも、個人の事情に合わせて調整し、基準をそろえていたために同質性に見える場合も考えられる。そのため、②の分析では、基本的なサーベイの内容に加えて、ある程度、公平性を測定できるような質問も取り入れたいところである。一事例ではあるが、公平性を測定する場合、以下のような質問が考えられる。

|

公平の種類 |

質問例 |

|

分配の公平性 |

あなたは、同じ職務に従事する同僚と比べて、自分の給与や昇進の機会が公平だと感じていますか? |

|

分配の公平性 |

あなたは、同じ職務に従事する同僚と比べて、自分の業務や責任が公平だと感じていますか? |

|

手続きの公平性 |

あなたは、同じ職務に従事する同僚と比べて、扱い(意見を聞かれる等)が公平だと感じていますか? |

|

手続きの公平性 |

あなたは、自分にとって必要な情報や機会が公平に提供されていると感じていますか? |

|

分配の公平性 |

あなたは、人事評価が公正に行われていると感じていますか? |

【表2】公平性を測定するアンケートの一例(筆者作成)

③エスノグラフィーからの分析

③の方法は、個人から分析する方法である。今までの方法は、マクロの視点から分析していく量的調査であるが、③の方法は、ミクロの視点から分析する質的調査である。③の方法として、エスノグラフィーを取り上げる。もともと筆者が、エスノグラフィーを使う研究分野に在籍していたということもあるものの、非言語化された情報を言語化する上で、ある種効果的な方法である。とはいえ、かなり運用負荷が高いため、注意する必要がある。エスノグラフィーとは、民俗学、文化人類学で活用されるアプローチであり、とある民族や組織の中に入り込み、共に生活・仕事を長期間行うことで、彼らのスタイルの観察・対話を行い、文化や行動様式の詳細を記録していく方法である。エスノグラフィーにおいて重要なのは、具体性への志向である。いくつかの研究事例を踏まえると、既存社員の行動や思考パターンを描くことも重要ではあるが、特に新卒社員が、新しい環境である企業において、どのように行為し、考え、次の行為のために判断を下しているのか、仕事から離れて自己の実践や思考過程、状況への理解のあり方について、振り返る本人が意味づけた内容を記述することが重要である。この過程の積み重ねを描くことで、新卒社員が、その会社に所属していく過程を描き出し、組織風土や文化をどのように受容・獲得・不承しているか明らかにすることができる。もちろん、新卒社員だけでなく、管理職、役員層、社長へと対象を広げていく分は問題ない。

調査方法は、インタビューと、仕事をしている社員の活動の参与観察である。参与観察は、行為や語りに注目しながら、フィールドノートに、仕事をするプロセスにおいて、①どのようにして問題に気づくのか、②何を手掛かりに思考し、どのように判断を導き出すのか、③行為を踏まえて、自己の振り返りに影響を与える要素は何かという3つの視点から記述していく。記述した内容を踏まえ、概念化し、抽出した概念の関連性を検討し、構造を分析する。特に、被評価者の視点から見た人事制度の記述も重要である。①~③の行為が、評価制度にどのように繋がり、上長からどのようなフィードバックがなされ、等級制度の格付けや、報酬制度の報酬金額に反映されるのか、対象となる社員と人事制度の関わりについて記述する。

幾人かを対象に調査を行うことで、行為の傾向をつかむことができる。同職種・等級・組織等、複数のグルーピングで、行為の傾向を探り、共通点・相違点を明らかにする。共通点が多ければ多いほど、そのまとまりは、同じような思考様式の社員が集まっており、同質性が比較的高いと推測できる。一方、相違点が多いまとまりは、多様性が高いと推測できる。エスノグラフィーを通して、組織の性質が分かると共に、その性質に対して、不承や不満も合わせて言語化することができる。

この分析においては、①や②の分析のように、属性を切り出して整理することは難しい。価値観や認識といった目に見えない潜在的な属性は、ある角度から見ると、同質性であるが、別の角度から見ると多様性だと受け取ることができるほど、物の捉え方あるいは、調査者の視点に応じて変わり得るものだからである。ここでは、明確に同質性、多様性と切り分けて示すのではなく、①の分析や②の分析で得られた結果は、いったいどのような事象から立ち現れてくる認識なのか調べることが求められる。要は、なぜ、その人は、自分の組織を「多様性のある組織である」と認識したのか?どの場面でそれを感じているのか調べるためのものである。また、時系列で見ていきたいのであれば、新卒社員が仕事を独力でできるようになるまでの過程で、どのように組織の文化を受容しているのか探ることも重要である。調査イメージとして、以下のようなインタビューや参与観察が想定される。

|

【フィールドノート(イメージ)】 ●月●日 場所:XXX 新卒社員Aさんは、配属先を決めるにあたり、いくつかの事業部を周り、それぞれの業務を経験する。今回、2週間ほど配属された事業部は、システムの営業を中心に行う部署であった。・・・仮配属中、各事業部からは、通常業務に合わせて課題が出される。出された課題は、商材の説明と、システムの運用計画の策定であった。後者に関しては、ある程度のテーマや質問が決まっていたので、それ通りに示すことが求められた。Aさんは、「自分は要領が悪く、通常業務のテレアポも苦手なため、課題を行う時間がなく、すごく不安である」と語る。Aさんの育成担当であるBさんは、Aさんが設定した業務計画や反省にコメント・アドバイスを与えた。Aさんは、「その業務ができないなら他の業務はやってはいけないという固定観念があった。Bさんからのアドバイスは、個人的にはかなり目からうろこというか、うまくいかないなと思ったら、切り替えてやっていいんだと思った」。 Q.なぜ、その業務ができていなかったら、他の業務をしてはいけないと思っていたの? →「なんでだろう。なぜか知らないけれど、そうしないとダメなんだって思い込んでいた。特に、研修とかでも言われていなかった気がするんだけど。あーでも、先に仮配属した人から聞いた話とかで思っていた節はあるかも。事業部長が、テレアポのノルマを終わらせないと他の業務はしてはダメみたいなことを言ってたって聞いたから。なんか実際に、周囲の雰囲気からも「なんでこの子テレアポしていないの?」っていう視線を感じる。」・・・ |

【表3】想定されるフィールドノート(※筆者が新卒時に作成したフィールドノートを参考に加工)

とはいえ、対象者にずっと張り付く必要があり、かなり運用負荷も高い。他者に書いてもらわなくても、オートエスノグラフィーのように、調査される当人が、自己省察を踏まえた個人的経験や、自身が感じた違和感や感情を言語化してもらい、それが、組織全体の中でどのように結びつけられるのか分析してもらうことを推奨する。複数人に依頼し、事例を集めることで、ある程度の組織風土に関する質的データを得ることはできる。

企業における平等・公平の在り方が不明確

第1項では、現状の組織の性質の分析方法について検討した。次のステップでは、将来の組織の性質を踏まえて、GAPの解決策を検討する必要がある。大まかな傾向ではあるが、同質性の高い組織は平等を求め、多様性の高い組織は公平を求める傾向がある。企業における平等・公平の在り方が不明確ということは、第1項のように、現状の組織が、平等優位なのか、公平優位なのか把握できていない、あるいは、人事制度設計当時の思想は、人が入れ替わる中で忘れられ、途中の制度改定も踏まえ、組織としての方針が不明確のまま、平等な運用、公平な運用が入り混じった状態になっていることが考えられる。企業における平等・公平の在り方を明確にするためには、今後どのような組織を目指そうとしているのか踏まえて検討する必要がある。第2項では、現状の組織の性質を踏まえ、目指す組織の考え方と、設定した組織像に向かうための移行方法について考えてみよう。

将来、どのような組織を目指すかについては、経営計画や中期経営計画、経営層の考えを踏まえ、設定する必要がある。ここは、企業によって異なると思われるため、設定された目指す組織から、平等な仕組み・運用、公平な仕組み・運用にどのように落とし込んでいくのか検討する。例えば、A社がビジョンとして「持続可能なヘルスケアの総合カンパニーへ」(※筆者作)を掲げたとする。とはいえ、このビジョンだけでは、何を実現したいのか、かなり曖昧である。

|

ビジョン:持続可能なヘルスケアの総合カンパニーへ |

|

社長・役員層の意図 今まで、医療・企業・学校・家庭あらゆる場でのヘルスケアの実現を目指して様々な事業を立ち上げ、医療・システム・コンサルティング様々な専門家を育成して成長してきた。しかし、昨今、人々の働き方・生き方は多様であり、今までのように、医療・企業・学校・家庭と切り分けて考えることは難しくなってきた。例えば、新型コロナウイルスにより、仕事は家庭の中にテレワークという形で入り込んできた。学校も同様である。医療も、今まで対面中心だったのが、オンラインでも行われるようになった。あらゆる連続性がある中で、弊社は今までのように医療・企業・学校・家庭のような縦割りで事業を行うことはナンセンスに感じる。それぞれの場での知識を結集させて、一人の人生そのものに対してコミットメントが求められるようになった。 |

以上の意図を踏まえると、A社が今後目指そうとしているのは、縦割りによる専門の強化ではなく、横軸の連携による複合サービスであると想定できる。ビジョンの実現意図を踏まえ、次に検討する必要があるのは、どのような人材がビジョンを実現できるのか、いわゆる求める人材像である。経営層と人事のディスカッションにより、設定された求める人材像は、「自身の専門性をより深化できる人」、「複数の専門性を組み合わせてプロジェクトを推進できる人」の2つの人物像である。相反するような内容であるが、これらの人物像が実現できるように人事制度の検討を進めていく。

本稿で、細かい人事制度まで検討しているとそれだけでかなりページを割く必要があるので、ここは完結に人事制度の全体像の検討に留めようと思う。まずは、前提として、上記の事例で、平等を重視した場合、公平を重視した場合の人事制度について見ていこう(表4)。

|

|

平等を重視した人事制度 |

公平を重視した人事制度 |

|

等級制度 |

全社統一等級定義 |

職種・コース別等級定義 |

|

評価制度 |

評価基準統一 →評価プロセス統一 |

評価基準統一 →評価プロセスの調整があり得る |

|

報酬制度 |

全社統一の報酬水準 |

職種・コース別報酬水準 |

|

マネジメント |

人事制度の適切な運用 |

個別対応に柔軟に対応できる |

【表4】平等・公平それぞれ重視した場合の想定される人事制度

重要なのは、全社統一の制度か、職種・コース別の制度か等級制度、評価制度、報酬制度それぞれ検討することである。求める人材像を踏まえると、まず、キャリアパスとして最低でも二通りのパターンが想定される。「自身の専門性をより深めていく人」、「自身の専門性も獲得しつつ、他の職種や部署とも関わりプロジェクトを推進していく人」。つまり、専門性を活かすスペシャリストと、プロジェクトの推進を担うプロジェクトマネージャーのキャリアパスである。キャリアパスが決まったところで、最初に考えるのは等級である。今までA社は、全社統一の等級を設定していた。とはいえ、職種が多く、等級定義に沿っていない業務をしている社員も多かったため、制度と実態の間には乖離が生じていた。等級に関しては2通りの考え方がある。1つは、専門家を養成するコースと、様々な職種に異動できるコースをある一定の等級以上になったら設定することである。つまり、同じ等級であっても、コースによって異なる等級定義が存在する。もう1つは、コースを設定せず、全社統一の等級定義とするものの、異動ルールを明確にし、実態を等級に沿わせるのではなく、評価制度の中に組み入れていく方法である。どちらが適しているかは決めの問題であるが、決める基準の1つに、異動の頻度がどれくらいかが挙げられる。今回のように異動を想定したキャリアパスを設定しているならば、異動によって等級定義が異なる前者より、後者の方が適していると考えられる。次は、評価制度である。等級は全社統一の等級定義を設定したので、ここでは自然と、各々で業務の実態に合わせて目標設定を行う方法により具体性を担保し、評価への納得度を高めることが求められる。報酬制度では、全社統一の報酬水準に基づいて設定するか、職種に応じて報酬水準を決めるかが大きな論点となる。これは決めの問題であり、それぞれメリット、デメリットがあるため、会社の風土や状況に合わせてどちらが最適か検討する必要がある。

簡単にではあるが、ビジョンから人事制度の落とし込みの考え方の一端を紹介した。あくまでも全体の中の一部の考え方であり、実際は、さらに具体的に検討することが必要である。

社員が思う貢献行動と会社が認識している貢献行動の齟齬による認識のギャップ

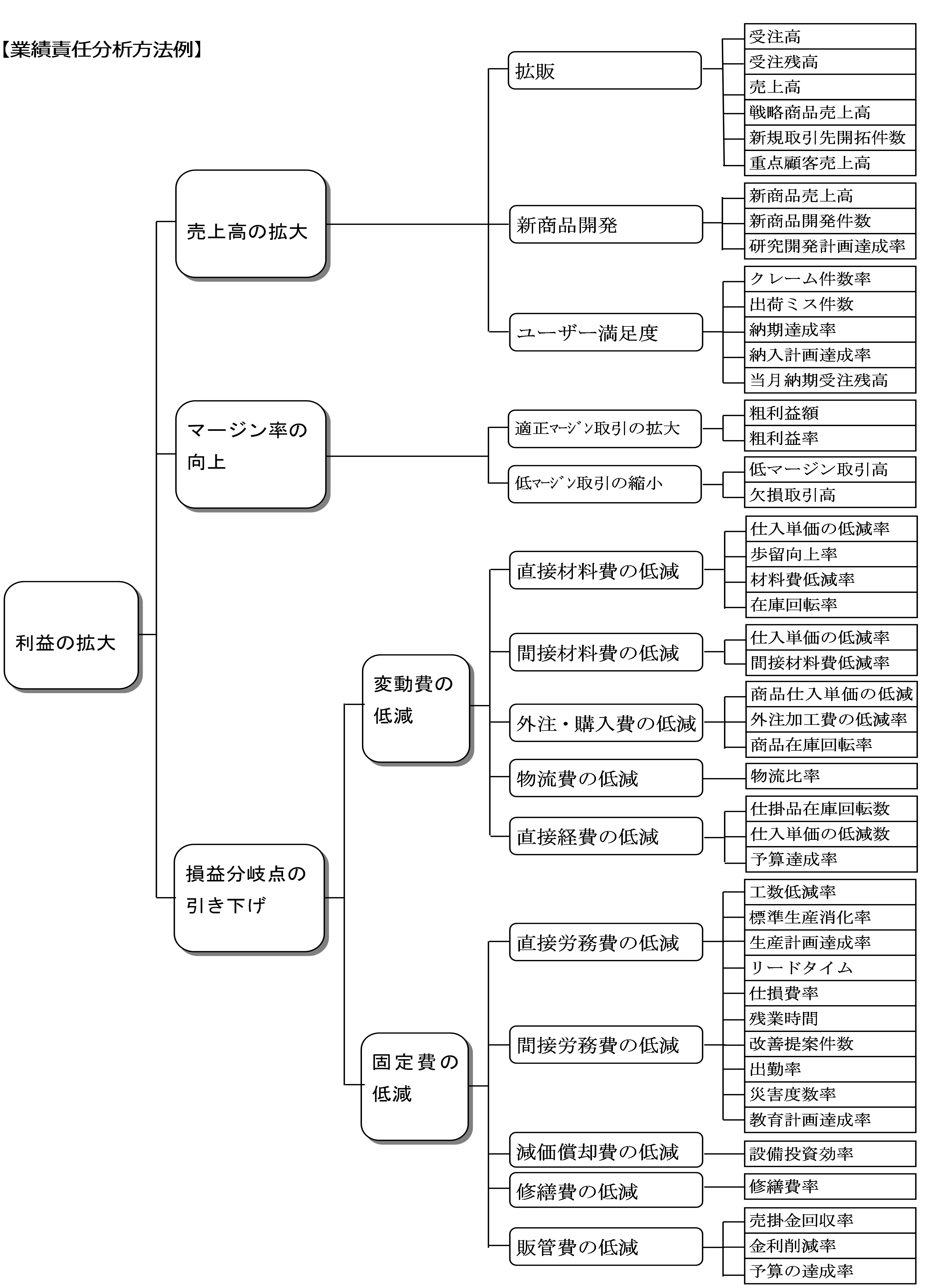

制度における不平等・不公平の最後の要因を見ていこう。業績への貢献行動に対する個人と会社のギャップに関しては、会社が求める業績貢献行動を擦り合わせるとして言いようがないが、そもそもとして、業績貢献行動とは、どのように設定できるのか捉えておく必要がある。

業績貢献行動とは、会社の業績を向上させる上で求められる行動である。社員一人ひとりが、どのような行動をすべきか明確にしておくことで、ビジョンや中期経営計画と人事制度との連動性が、より強固になる。業績貢献行動は、中期経営計画や年度計画に基づき、部門計画に落とし込まれる。そして、部門計画に基づき、個人に求める行動として業績貢献行動が設定される(図6)。

【図6】理念や計画と人事制度の連動性を強固にする業績貢献行動

会社が想定している業績貢献行動と、個人が想定している業績貢献行動の認識のズレが発生する理由として、可能性が高いのは、何を業績や成果として定義するのか、貢献行動は直接、業績を出す行動のみなのか、間接的な行動も含むのかといった細かい言葉の認識や定義にズレが見られるからであると想定される。簡単な事例として、学校の先生で考えてみよう。例えば、ある先生は、「毎朝、晴れの日でも雨の日でも、校門で生徒に挨拶をすることが、学校への貢献行動である」と考え、実行した。その先生にとっては、校門での挨拶が、学校への貢献行動であると考えたが、他の先生から見れば、それは、「当たり前のこと」と捉えられる。読者の中にも、「校門での挨拶は、子供たちの見本になる。よって貢献行動だ」とか、「毎日、継続して挨拶をすることは、簡単にできることではないのだから、貢献行動に当てはまる」といったように思われる方もいるだろう。では、何を基準に業績貢献行動を決めていくか?あくまでも“業績”の向上に結び付く行動であるため、「学校の進学率を〇%まで高める」、「とある模試の成績を、他校と比べて〇%まで高める」といったような、KPIを設定した場合、どうだろうか。校門での挨拶は、進学率や模試の成績を向上させることができるような行動だとは言えないだろう。

つまり、業績貢献行動のズレというのは、その行動の前提にある、どのような業績を向上させるための行動なのかという認識が双方でズレているということである。学校の先生の事例でいうと、ある先生は、校門での挨拶という行動によって、子供たちの挨拶が向上することを業績と捉えている。進学率や成績を業績と捉えるその学校においては、求める行動がずれているということが分かる。企業においても、組織の業績向上に対応する行動がずれているのはあるのではないだろうか。ズレを解消するためには、組織におけるKGI・KPIと、KGI・KPIを達成するための行動の繋がりを上長が把握し、部下に説明する必要がある。KPIから具体的な行動の繋がりをどのように具体化するかについては、図7のようにロジックツリーを作成することを推奨する。

【図7】KPIと行動をつなげるロジックツリーの一例

このロジックツリーに基づいて設定された行動は、MBOにおける行動目標に活用することができる。業績貢献行動に関しては、同質性の高い組織であっても、多様性の高い組織であっても共通して求められる事項であると想定される。組織の性質によって違いが生じるとすれば、設定された行動の割り振り方である。同質性の高い組織であれば、機会の平等性、レベルの平等性を担保し、同じような能力・等級であるならば、同じような行動を設定することが求められる。一方、多様性の高い組織であれば、各々の能力や等級、働き方に応じて、行動を設定・調整することが求められる。そのため、同じ能力・等級であったとしても、その人自身の働き方や特性に応じて、設定される行動が異なる可能性がある。

平等と公平を人事制度の運用で担保するためには

では、次に平等と公平を運用で担保する方法を検討する。本稿では、運用を、1.等級制度の運用、2.評価制度の運用に分けて検討する。運用には、プロセスにおける運用と、アウトプットにおける運用がある。プロセスにおける運用には、会社の方針ともいえる“基準”に基づいて、アウトプットを導き出すフローがある。等級制度であれば、等級の格付けを決めるまでのフローや、昇降格要件といった基準のことを指す。評価制度であれば、評価結果を決めるまでのフローや、評価を決めるための評価基準のことを指す。報酬制度に関しては、支給基準の多くは、評価結果に応じて仕組みで決まっており、報酬金額を決定するフローも仕組みで自動的に算出できるようになっている。そのため、人事制度の運用において、主に対象となるのは、等級制度と評価制度である。プロセスを運用するのは、主に評価者である。アウトプットにおける運用では、面談を通して、プロセスに基づき導き出されたアウトプットのフィードバック(FB)が行われる。(図8)。

【図8】プロセスにおける運用とアウトプットにおける運用

平等においても、公平においても、運用で重要となるのは、透明性である。透明性とは、手続きや情報・状況を社員にも公開することである。しかし、何も考えず、ただ公開すれば良いというわけではない。多くの人事制度の書籍では、透明性が重要であると語られているが、その透明性は、あくまでも、開示された情報を見て社員に納得してもらうこと、合理性があると認識してもらうことが重要である。では、透明性を担保するためには、その前提として、何を整えていく必要があるのか、等級制度、評価制度から見ていこう。

等級制度の運用

等級制度は、昇降格決定フローが挙げられる。昇降格決定フローでは、まず、昇降格要件(=基準)に基づき、昇降格対象者を推薦する。そして推薦された候補者に対して、論文やプレゼン等、昇格審査を行う。昇格対象者を公開した際に、よく聞く事例として挙げられるのは、「なぜこの人が昇格しているのか納得できない」といった話である。例えば、同等級、同勤続年数のAさん、Bさんがいる。Aさんは、仕組みにおける昇格要件を満たしているが、Bさんは満たしていない。しかし、推薦者は、同じ境遇のBさんが昇格しないのは、「かわいそうだから」という理由で、推薦させ、昇格させることがある。このように、仕組みでは、昇格要件が明記されているものの、昇格要件とは紐づかない理由により、昇格しているため、透明性が担保されていない。

昇格推薦や評価において、推薦者や評価者の個人的な私情が入り込むことは良くあることである。とはいえ、その私情により、Bさん個人は得をしても、他の社員の納得性を下げているのでは、人事制度が存在する意味はない。透明性を担保するためには、推薦理由も公開することが求められる。公開するということは、推薦者も、責任ある判断がより強化されるということであり、私情による推薦の抑止にはなるだろう。とはいえ、推薦理由を言語化することが難しいという話も聞くことがある。であるならば、簡単な推薦要件のチェックリストを作成することをお勧めする。

評価制度の運用

評価制度は、目標や達成基準を設定する目標設定フローと、達成基準(=評価基準)に基づき評価を決定する評価決定フローが挙げられる。人事制度を公開した際に、合理性や納得できるかの判断として最も挙げられるのは、評価結果である。評価結果への不満に関しては、目標設定フローと評価決定フローどちらかに問題があることが想定される。目標設定フローにおいては、そもそもとして目標や達成基準に対して、評価者、被評価者の双方が納得した状態に至っていないことが挙げられる。そして、評価決定フローにおいては、評価基準に対して、適切に評価ができていない、事実に基づいた評価がなされていないことが挙げられる。それぞれ詳しく見ていこう。

目標設定フローにおいて、適切な目標設定を行うことは重要である。MBO(目標管理制度)とは、評価をして報酬を決定するためだけにあるのではなく、業績を向上させるために活用する一つのマネジメントツールだと認識する必要がある。そのため、目標は、社員に対する会社のメッセージを「成果」や「行動」の形で伝える絶好の機会である。前章では、業績貢献行動が目標設定に活用できることを述べた。経営計画や部門計画のKGI・KPIから落とされた行動は、目標設定における「行動」に繋がる。まずは、その繋がりや会社からのメッセージをしっかり面談で伝える必要がある。

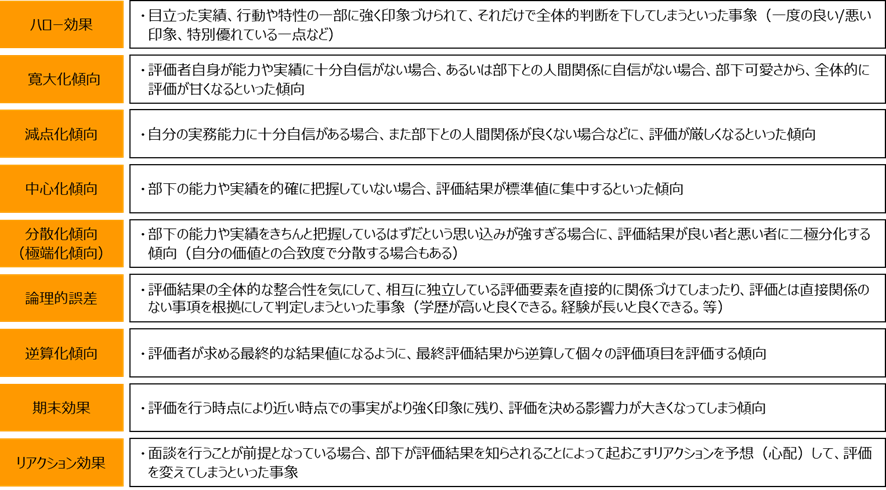

評価決定フローにおいて、適切に評価を行うためには、どうしたらよいのだろうか。まずは、運用面においてよく発生する評価エラーについて見ていこう。評価者も人間であり、大量の情報をカテゴリ化する上で、無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)は起こりやすい。評価エラーも偏見の一種である(図9)。

【図9】評価エラー

評価エラーが発生するのは、個人の判断基準の余地を仕組みや運用に残しているからであり、その余地をなくしていくことが求められる。その余地をなくすためには、目標設定時の達成基準を事実ベースで判断できるように明確化することである。そして、実際に評価を確定する前に、図11のようなチェックリストで確認することを推奨する。

【図10】自身の評価を振り返るチェックリスト

評価決定フローにおいては、同質性の高い組織と多様性の高い組織で、評価のどこを重視するかが変わってくると認識している。同質性の高い組織では、求める能力は同一であるため、皆平等に同一の基準を求める。例えば、平均的に達成できた状態をB評価とするならば、多数の人はB評価と評価されるだろう。そして何らかの要素で突出した人や、B評価の基準を満たしていない人はA評価だったりC評価だったりと、評価が変わってくる。透明性の担保のため、評価結果を明らかにするものの、A評価やC評価の判断理由となった「要素」が不明確の場合、評価結果への納得性が担保できず、不平等感を感じることになる。つまり、同質性の高い組織においては、A評価やC評価といった基準となる評価より上がる、あるいは下がる判断要素(=評価理由)を明確にすることが重視される。では、どのようにその「要素」を明確にしていくか。例えば、生産で考えてみよう。生産の場合、ラインごとに一定のマニュアルが存在する。そのマニュアル通りに独力で遂行することができることをB評価と置いた場合、その基準に満たしていない場合は、B評価を下回る評価となる。問題は、B評価より上の評価の設定である。上の評価の要素として、例えば、工程の改善提案や、コスト削減施策の遂行といったマニュアル以外の行動の遂行を設定する。高評価を狙って、マニュアル通りの行動の遂行はしていないものの、工程の改善提案やコスト削減施策の遂行を上げている場合は、最も求められていることができていないため、B評価より下回る評価にするという条件を設定する。このように、要素や条件を明確にしておくことで、B評価より上回ったあるいは下回った評価を取った際の理由を明確に示すことができる。

一方、多様性の高い組織では、社員のバックグラウンドが異なるため、同等級・同職種で同じKPIが求められていたとしても、達成するためのプロセスが異なる可能性があり、マネジメントにおいても、運用のサポートや支援の個別性がかなり高くなると想定される。そのため、社員が評価基準や評価方法に対して疑問を持った場合に、説明責任を果たすことが重視される。わかりやすい事例として、「時短勤務で働いている人の評価」である。この事例は、評価者の価値観によって評価が大きく変わる事例であり、実際に筆者や他のコンサルタントから聞いた事例を紹介する。ある会社では、時短勤務で働いている人の評価は低めにつけている。評価者は、評価の理由として、「フルタイムでしかも残業もして働いている人の方が頑張っているからそちらの評価を高くしてあげたい」と述べた。一方、別の会社では、「時短勤務だけど、周囲に迷惑をかけていないから評価を高くした」という意見もあった。「フルタイムで働いている人の方が頑張っている」、「周囲に迷惑をかけていない」、これは、評価者から見た主観である。もし、時短勤務で働く被評価者から評価理由を求められたとき、このような説明で納得してもらえるだろうか?どのような「事実」から頑張っている、迷惑をかけていないと認識することができるのか明確にする必要がある。とはいえ、なぜ、時短勤務という働き方は共通しているものの、評価者によって評価が分かれるのだろうか。それは、時短勤務で働く人の業務内容が異なるからであると想定される。ある程度アウトプットが決められて、長時間やればやるほど業績貢献したとみなす比較的定型的な業務の場合、時短勤務では、業績への貢献の度合が下がるため、相対的に評価は低くなる傾向がある。一方、長時間働いて業績貢献するのではなく、企画やマネジメントのように、決められた特定のアウトプットがない、いわゆる非定型的な業務の場合は、長時間働くことと業績貢献は関係がない。そのため、時間という制限は関係なく、出されたアウトプットに対して、評価することとなる。とはいえ、評価結果のフィードバックを行う際に、「時短勤務の人は、フルタイムの人と比較して頑張っていない」、「周囲に迷惑をかけていない」と言われても、それはあくまでも評価者から見た主観的な判断であり、説明責任を果たすためには、評価者がなぜ、そのように感じたのか、その背景にある事実をベースに説明することが求められる。非定型的な業務を行う時短勤務者は、時間による制限がない分、目標設定時に、どのようなアウトプットを求めるのか、どの時点で達成したとみなすかといった、目標設定内容と達成基準の明確化と、被評価者との合意形成が求められる。そして、その達成基準に基づいて評価をしたのであれば、その基準を根拠に説明責任を果たすことができる。

以上が、平等・公平を等級制度・評価制度の運用から担保する方法である。平等・公平を担保するためには、どちらとも、透明性を重視する必要があり、同質性の高い組織、多様性の高い組織では、その透明性を重視する観点、いわゆる平等において求める透明性、公平において求める透明性の優先が異なることを特に評価制度で示した。そのため、人事制度の運用において、一重に透明性を謳ったとしても、組織の性質に応じて、透明性を担保する方法は異なるということを留意する必要がある。

組織全体で平等と公平を担保する

今まで、人事制度の仕組み、運用という点から、平等・不平等を担保する方法について検討してきた。しかし、あくまでも人事制度に関わる部分のみの検討であるということを忘れてはならない。日常業務における上下関係が、信頼に基づかない関係性であるならば、いくら人事制度の運用を素晴らしいものにしたとこで、社員からの信頼は得られないだろう。つまり、上司と部下との適切なコミュニケーションが求められるということである。また、最終章では、人事制度という範囲にとどまらず、「組織全体」と掲げている。社員が、会社に対して平等・公平であると感じるのは、なにも人事制度に限らず、日々の申請や手続きの体制、機会の分配、人間関係等、ふとした日常の業務や業務外のやりとりである。この「自分の属している組織がどれほど公平であると感じるか」については、組織公平性(organizational justice)という指標がある。意思決定における公平性と、分配に対する公平性を下位概念にもつこの指標は、組織において平等・公平が担保されているかサーベイする際に役に立つかもしれない。

また、運用において説明したように、平等・公平は、いかに情報が開示されているか、透明性が担保されているかが重要である。情報を開示するということは、つまり、情報として言語化されていることが前提となっている。ということは、暗黙知になっている事象が多ければ多いほど、平等・公平は担保されにくい可能性があることも想定できるため、人事制度の設計に限らず、社内の仕組みや風土に関して、暗黙知になっている事象は言語化してみることをお勧めする。

以上が、人事制度における平等・公平について、筆者なりに整理した内容である。ここで忘れてはいけないのは、主題はあくまでも“利益活動のある企業”における“人事制度”で考えられる平等・公平であり、あらゆる組織、あらゆる機会で通用する考えではないということである。とはいえ、人事制度の仕組み、運用を改善するのみでは、社員からすれば、会社全体の一部が変わったに過ぎない。「組織公平性」を担保するためには、日ごろの業務、コミュニケーション、人間関係あらゆるところから見直し、それぞれに平等・公平について検討していく必要があるだろう。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

-300x208.png)