筆者のもやもや

このもやもやシリーズもついに第4弾を迎えた。コンサルタント3年目である三上も無事に4年目を迎え、新たなもやもやに立ち向かうこととなった。本シリーズである「AACコンサルタント 三上のもやもやシリーズ」は、筆者であるコンサルタント三上や他のコンサルタントたちが日々人事制度構築や組織風土改善等を行う中で感じるもやもやをテーマとして取り上げ、そのもやもやをどのように解消できるのか、コンサルタントたちの経験やテーマに関連する論文を参照に書き散らしたものである。

今回第4弾のテーマは、「能力」とは?である。一見簡単な言葉ではあるものの侮ってはいけない。人事制度、特に評価制度を構築するにあたり散々苦しめられた言葉である。読者は能力と聞いたときに何をイメージするだろうか。ゲームにも出てくるような技を繰り出すためのスキル?、○○力、○○性といったような比較的抽象的な表現で示されるもの?それとも、会社としてあるべき人材像に求められるものなのか、万民に求められるものなのか。ひとえに能力といっても、それを指す内容や範囲間というのは人によって異なる。本稿では、人材マネジメント領域において「能力」がどのように使われてきたか整理し、人事制度において「能力」がどのように扱えるのか検討する。本テーマは【設計構築編】と【運用編】に分かれている。本稿である【設計構築編】では、能力の定義を踏まえ設計構築における論点を提示する。【運用編】では、設計した能力評価を活かすための運用のポイントを整理する。

人材マネジメント領域における「能力」の定義と歴史

日本の人材マネジメント領域における「能力」を考えるにあたり、職能資格制度をベースに構築された能力主義的人事管理の考え方とは切っても切り離せない関係にある。職能資格制度における「能力」の定義についてみてみよう。「能力」の定義について検討する上で参考となる資料がある。日本企業の人的資源管理において能力主義の必要性を説いた資料として日本経営者団体連盟による『日経連能力主義管理研究会 能力主義管理―その理論と実践―』(1969)が挙げられる。日経連労務管理委員会として集められた各業種の主要企業21社の人事担当部課長より、労働力不足、資本自由化等々、昭和40年代の企業経営の変化に対応するために能力主義に基づく人事管理が提唱され、その理論や実践の仕方について示したものである。

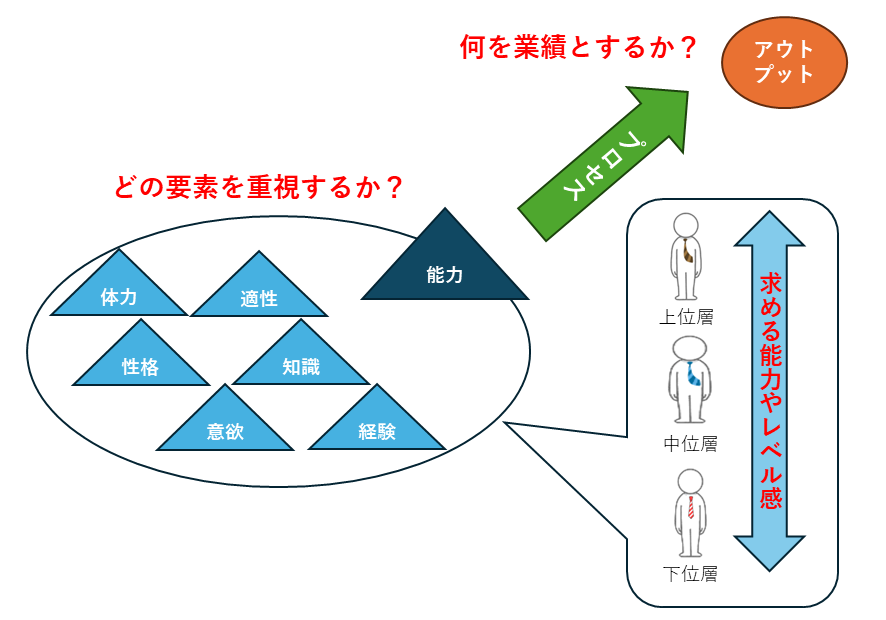

この資料における能力の定義として挙げられた内容をまとめると以下の通りである。

- 企業における構成員として、企業目的達成のために貢献する職務遂行能力

- 業績として顕現されるもの

- 体力・適性・知識・経験・性格・意欲の要素から成り立つ

- いずれの要素も量・質ともに努力や環境により変化する性質をもつ

上記の定義を踏まえ、能力主義は年功序列的な人事管理の脱却を目指し、経営における効率性を高めるために提唱された。能力主義が提唱された直後、1970年代にオイルショックに襲われ、年齢や勤続年数を中心に社員の処遇を管理することが厳しくなる中で、能力を中心に処遇を管理していく方法に多くの企業は転換した。年功的な人事管理は、年数を経ることに増える経験の蓄積が能力の向上と一致し、業績向上に貢献できるという一連の流れがある上での活用なら適しているが、ネックなのは昇給が前提であり、長いこと会社に在籍している期間が長ければ長いほど、総額人件費は増額していくことだ。そこで、職務で必要な能力を発揮し、業績に紐づけることができる人材に対して処遇していく能力主義が提唱されたのである。

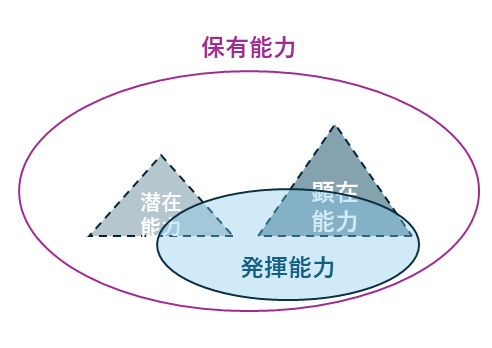

定義の内容において注目したいのは、「能力が業績として可視化されていること」である。これは現代の 能力主義に対する印象とは異なる観点ではないかと思う。能力が業績として可視化されているということは、あくまでも評価する能力というものは潜在的な能力ではなく、“顕在的な能力”が前提となる(表1)(図1)。

- 潜在能力 行動によって能力の有無は確認されていないが“きっとあるだろう”と推測された能力

- 顕在能力 行動によってたしかにあると確認された能力※判断は評価者の主観に基づ

- 保有能力 本人が持っている能力。※潜在能力も顕在能力も含む

- 発揮能力 成果を生み出すために発揮された保有能力

【表1】能力の種類 【図1】能力の位置づけ

【図1】能力の位置づけ

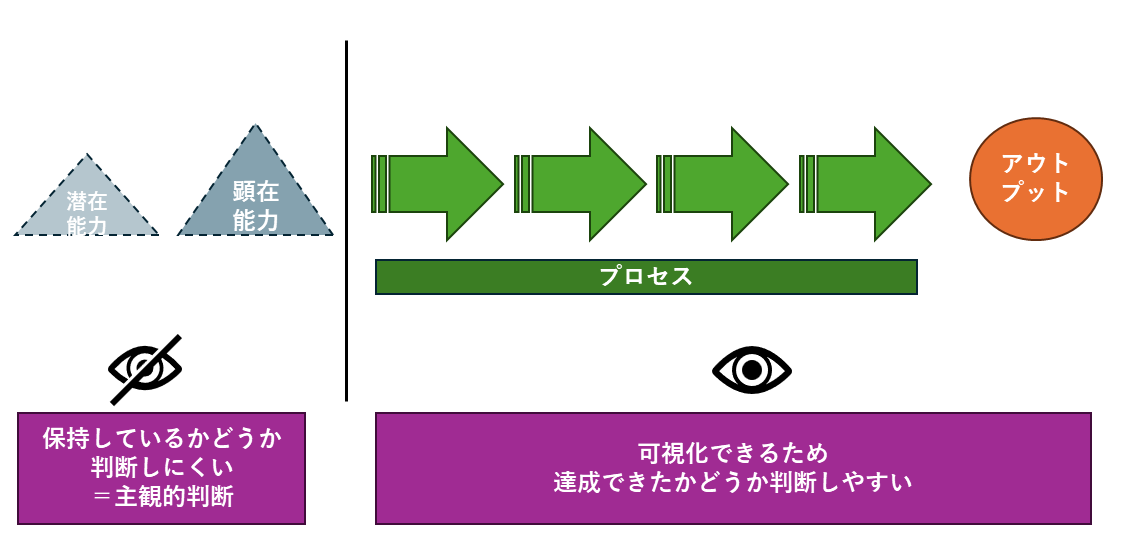

しかし能力主義の問題点として挙げられるのは、能力が顕在化していると判断するための指標があいまいであることである。能力に基づく行動や行動に基づく成果から「能力がある」とみなして評価する過程に、評価者の主観が入り込みやすい(図2)。 【図2】主観的判断になりやすい能力

【図2】主観的判断になりやすい能力

この運用課題が解消されなかったため、能力主義は結局、年功主義の克服には至らなかった。また、能力と業績の連動性に関しても、評価者の主観に委ねられたことによりあいまいになってしまったのである。

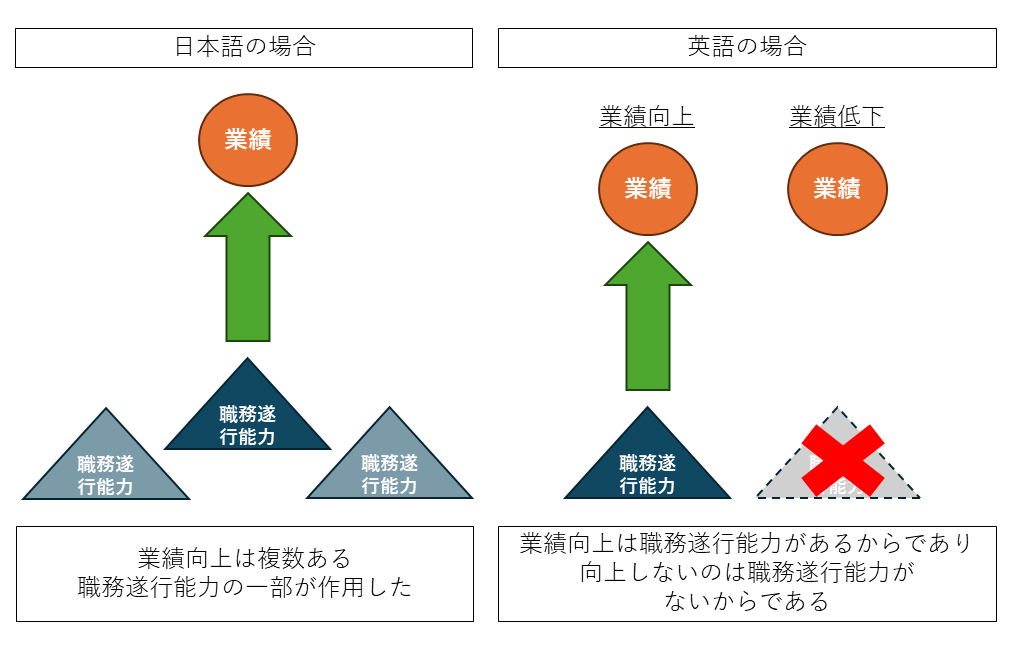

しかし興味深い話がある。業績は英訳するとjob performanceになる。そして、業績達成するために必要な能力は、能力の定義にもあるように職務遂行能力と表現され、こちらの英訳もなんとjob performanceなのである。要は日本では「職務遂行能力」と「業績」は明確に区別されているが、英語の認識はどちらの区別もつきにくいということである。職務遂行能力の範囲感が異なるのではないかと想定される。日本語の場合は、保持している職務遂行能力のうち、何らかの能力が業績に繋がったという発想になるが、英語の場合は、業績向上に繋がらなかったのは職務遂行能力を保持していないからだという、日本語と比較すると能力の範囲感に対する限定性があるのではないかと想定される(図3)。

【図3】日本語と英語の職務遂行能力の捉え方の違い

これは等級の考え方の違いがあると想定される。日本の場合、メンバーシップ型の体制が取られ、等級は職務ではなく人につく形が取られてきた。各等級において求められる能力は職種問わず様々であり、中には複数の業務を兼業している人もいる。その場合は、複数の職務遂行能力を持ちつつ、ある業務の求める業績に対しては、一定の職務遂行能力を発揮するという風にどれかに対応するようになっている。しかし、海外の場合、多くはジョブ型の体制が主流である。つまり等級は職務につく形である。その場合、その職務に対して求められる職務遂行能力は定められていると捉えることができる。その等級に求められる業績を達成することができないのは、そのジョブで求められている職務遂行能力を保持していなからだと考えることができる。

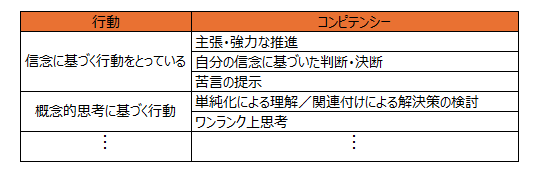

その後、能力主義は年功的要素の撤廃ができないとして、成果主義を導入する企業が出てきたものの、やはり「人を育てる」ことに主眼を置く企業にとって、なかなか能力を切り離すことができなかった。そこで出てきたのが「コンピテンシー」である。コンピテンシーは1990年代末頃、バブル経済が崩壊し、成果主義的な人事管理を模索する中で能力評価の必要性もあると再認識された際に注目されたものである。コンピテンシーは1970年代にハーバード大学の心理学者マクレランド教授が外交官の業績に差がつく本人の要因は何かを研究したのが始まりであり、その後いろいろな研究を経て1990年代にアメリカで流行した概念である。コンピテンシーは純粋に日本語で訳すと「能力」であるが、成果を生み出すことに繋がる能力であると強調されることが多い。日本における能力主義も「業績として可視化されている」という定義を踏まえると、コンピテンシーと言っていることは同じである。違うのは、能力やコンピテンシーを明らかにするアプローチの仕方である。能力主義における能力は経験則に基づいて能力を設定していたが、コンピテンシーは、一般レベルのパフォーマーとハイパフォーマーを比較し、行動特性を分析してコンピテンシーを明らかにしている。そのため、能力を評価する場合、能力主義の評価は「~ができる」という表現が多く、その内容も具体的な業務とセットで表現されることが多かった。一方でコンピテンシー評価は「~をしている」、「~という行動をとっている」という表現が多く、具体的な業務ではなく一般的な内容で示されることが多い。「~ができる」という表現だと、「能力を発揮していないもののできる状態」も基準を満たしている状態となるため、前述したとおり評価者の主観が入り込みやすい。また、技術革新や外部環境の変化が激しい時代において、具体的な業務とセットで能力を示すことは、変化に合わせて能力のメンテナンスが求められることを示す。つまり、評価における納得性は担保しづらく、運用においても負担をかけやすいといったデメリットがある。コンピテンシーは○○力や○○志向性といった抽象的な表現で示されるものの、それらがどのような行動に紐づいているのかセットで示されることが多い(表2)。

【表2】コンピテンシー表記例

行動は事実として客観的に判断できるものであり、行動事実があるということはコンピテンシーもあるということができる。その点で、能力主義の評価と比較すると客観的であると捉えられたため導入されたのである。

以上が日本の人材マネジメント領域における能力の歴史や定義である。能力は見えないものであり、行動事実として確認されない限り客観的に評価できるといえない代物ではあるが、どの定義においても業績に繋がることが想定されている。一般的な能力の定義の確認を踏まえた上で、筆者のもやもやである会社や人によって能力の定義が異なるのはどういうことかについて次章で考えてみたい。

人事制度における能力をどう考えるか

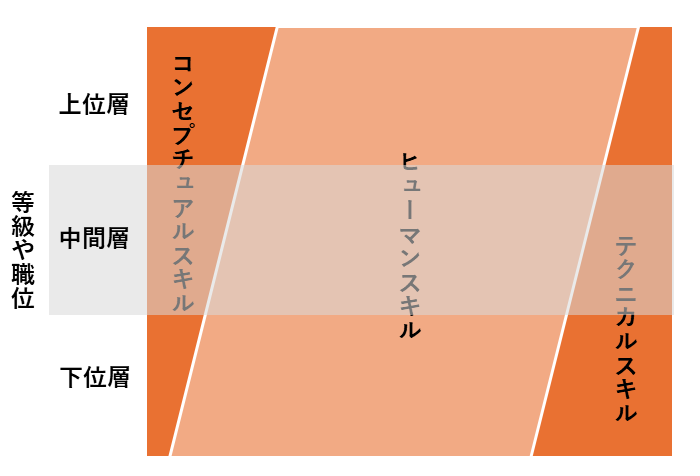

能力の定義として業績に繋がるものが前提であり、どの能力を評価するかに関しては、能力主義のように「業務にひもづけるもの」もあれば、コンピテンシーのように「行動にひもづけるもの」もある。筆者が今までやってきた案件を振り返ってみれば、会社で掲げるビジョンの実現に必要な能力、会社で掲げる求める人材像になる上で必要な能力といったように、能力に紐づける業績を何とみなすかで変わるものもあれば、下位等級や監督者層では、業務に関わる能力を中心に求め、上位等級や管理者層・経営者層へ行けば行くほど抽象的な能力を求めるといったように、等級や職位、職種等で求める能力を変えるものもある。後者に関してはコンセプチュアルスキル、ヒューマンスキル、テクニカルスキルという表現で示されたカッツ理論の示し方もある(図4)。

【図4】カッツ理論

ここでスキルの話が出てきたので、能力とスキルの関係について整理してみたい。よく能力評価を設計する際に、テクニカルスキルを中心に設定するかヒューマンスキルを中心に設定するかといった論点で議論をすることがある。つまり能力を評価する上でスキルは切っても切り離せない関係であり、それぞれの整理が必要である。

能力主義の能力の定義の中に、能力の内訳の要素として体力・適性・知識・経験・性格・意欲が示されていた。要素が示す範囲は広く、能力に紐づける業績に応じて、能力のどの要素を重視するかも変わると想定される。例えば、評価の中には情意評価というものがある。情意評価は能力を発揮する上での「やる気」に対する評価であり、「規律性」や「責任性」、「積極性」といった項目で評価されることが多い。しかし能力主義の能力の定義を踏まえるならば、要素の内訳のうち、「意欲」を重視した評価のあり方であると捉えることもできる。つまり、「意欲」の能力を重視して業績を「業務にひもづけて」評価するといった一つの能力評価のあり方が示される。スキルの定義として一般的に「教養や訓練を通して獲得した能力」や「後天的に伸ばすことができる能力」といった定義が挙げられることが多い。能力の内訳にスキルがあり、より何らかの修練を通して後天的に獲得できるものを強調した言葉であると捉えることができる。そして、コンセプチュアルスキル、ヒューマンスキル、テクニカルスキルとさまざまなスキルが挙げられることから、能力の内訳の要素を切り出して示したり、複数の要素を融合させてスキルとしてまとめていたりすることが想定される。例えば、ヒューマンスキルは他者との良好な関係を築き、適切なコミュニケーションを行うスキルであるとするならば、性格や意欲を重視すると捉えることができるし、テクニカルスキルは文字通り業務を行う上で欠かせない知識や技術を指すため、要素として知識や経験を重視すると捉えることができる。つまり、スキルは能力の中に含まれる言葉であり、能力の内訳のいずれかの要素を重視するにあたって、「スキル」という言葉に転換して活用しているともいえる。

能力評価を構築するにあたり会社によって、あるいはプロジェクトメンバーによって能力の定義が異なるのはよくあることである。それはおそらく以下3点の認識が一致していないことによって生じるものであると推察することができる。

- 能力に紐づける業績を何とみなすか(成果や行動、職務、求める人材像等々)

- 能力の中でも特に重視する要素(知識や経験なのか性格や意欲なのか等々)

- 何らかの序列の中にある求める能力の違いや能力のレベル感(上位等級は高度なコンセプチュアルスキルを求めるが、下位等級はテクニカルスキルを求める等々)

【図5】認識を一致させる論点

この3点の認識を一致することで、一貫性のある能力評価の設計をすることができる。しかしメッセージを明確にした能力評価を設計したからといって、能力評価の意義である「人材育成」ができていないようでは構築した意義を見失ってしまう。そこで【設計構築編】では、能力の定義を示しつつ設計時の論点をすり合わせるポイントを示したが、【運用編】では、能力評価をいかに活用し育成に繋げていくか示す。

この記事は【制度構築編】です。【運用編】は以下リンクから確認できます。

この記事を読んだあなたにおすすめ!

-300x208.png)