変わらないことが「当たり前」だった時代

日本の人事制度は、長らく「変わらないこと」に価値を見出してきた。高度経済成長期においては、企業が成長し、市場も右肩上がりに拡大していく。昇進も昇給も、勤続年数とともに自動的に与えられる仕組みが整っていた。いわば「努力し続ければ、報われる」という構造が社会の前提として共有されていた時代だ。

だからこそ、人事制度も年功序列を軸に据えていても問題はなかった。「勤続=信頼」「年齢=経験」「上位=指導者」という構図が自然に成り立ち、誰も疑問を抱かなかった。人事制度は“変えるもの”ではなく、“守るもの”だった。

しかし、言わずもがな、その前提は音を立てて崩れた。

人口の減少、市場の成熟、産業の構造転換、そしてAIを含むテクノロジーの急速な進化。もはや「時間をかければ報われる」時代ではない。求められるのは、“いま何ができるか”、“何を生み出せるか”を考え続け、行動し、成果に繋げる力である。

こうした中で、昨今、再び注目を集めているのが「シニア活用」というテーマである。

だが、この言葉を単に“定年延長”や“再雇用制度の改善”と捉えるなら、本質を見誤る。シニア活用は、日本型年功人事を真の成果主義へと変革する出発点なのである。

シニア活用が突きつける「本当の成果主義」

先日のオリコンニュースの記事では、「70歳まで減額なし」「年収1000万円超」など、シニア人材を厚遇する大手企業の動きが紹介されていた。背景には、少子高齢化による労働力不足と、定年延長の潮流がある。しかし、同時に記事は「厚遇だけでは持続しない」という課題も指摘している。報酬や地位を維持しても、それに見合う成果や役割が伴わなければ、制度は形骸化する。

ここで問われるのは、“何をもって成果とするのか”という根本的な問いだ。

従来の年功的発想では、「長く貢献してきたこと」自体が成果だった。だが今、企業が求めるのは「いま、どんな価値を生み出せるか」「どんな変化をリードできるか」である。したがって、シニア活用を本気で進めるならば、「年齢や勤続ではなく、成果と役割で報いる」という原則を明確に打ち出さねばならない。これは、言い換えれば本当の成果主義の始まりにほかならない。

年功と成果、シニアとジュニア―四象限で考える

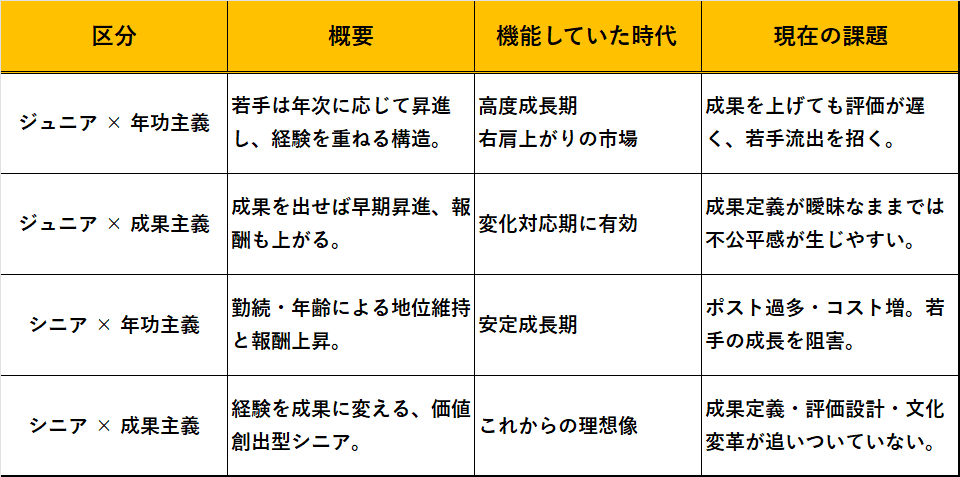

シニアとジュニア、年功主義と成果主義という2軸で整理すると、次の4つの象限が見えてくる。

ジュニア × 年功主義

若手は年次に応じて昇進し、経験を重ねる構造。高度成長期、右肩上がりの市場。成果を上げても評価が遅く、若手流出を招く。

ジュニア × 成果主義

成果を出せば早期昇進、報酬も上がる。変化対応期に有効。成果定義が曖昧なままでは不公平感が生じやすい。

シニア × 年功主義

勤続・年齢による地位維持と報酬上昇。安定成長期。ポスト過多・コスト増、若手の成長を阻害。

シニア × 成果主義

経験を成果に変える、価値創出型シニア。これからの理想像。成果定義・評価設計・風土・文化変革が追いついていない。

このマトリクスで明らかなのは、「年功主義」と「成果主義」は単なる報酬の違いではなく、組織の哲学の違いだという点だ。年功主義では、時間と忠誠が価値の基準となる。成果主義では、役割と創出価値が評価の基準となる。

そして、これをシニアに適用できるかどうかが、組織変革の分岐点になる。なぜなら、シニアこそが年功的制度の象徴だったからである。

「シニア×成果主義」を実現するための3つの鍵

では、具体的にどうすればシニアを成果主義的に活用できるのか。表層的な制度改定ではなく、仕組みと文化の両面で再設計が必要だ。

1) 役割・期待値の明確化

まず必要なのは、「シニアに何を期待するのか」を言語化することである。“長くいるから価値がある”ではなく、“どんな知見・貢献をもたらすか”を明示する。

例えば、

・若手育成・ナレッジ伝承

・横断プロジェクトのリード

・新規事業・業務改善の推進

・組織文化の体現・変革推進

役割が明確であれば、成果も測定できる。その成果に報酬・評価を連動させることが、シニア成果主義の第一歩である。

2)報酬・評価制度の再構築

シニア活用を掲げながら、再雇用で一律に給与を“半減”するような仕組みでは、モチベーションは上がらない。一方で、成果や役割に関係なく“給与据え置き”とすれば、組織の不公平感を生む。必要なのは、「固定+成果連動+役割報酬÷雇用形態」という新しい複層モデルといえるであろう。

成果は業績だけでなく、知識共有・育成・文化貢献など非数値的要素も含めて評価する。これにより、「成果を上げ続けるシニア」が正当に報われる環境が整う。

3)マネジメントと文化の変革

制度を設計しても、現場の文化が変わらなければ定着しない。特に「年上=偉い」「勤続=信頼」という暗黙の価値観を解きほぐす必要がある。トップが明確に「年齢ではなく役割で評価する」とメッセージを発し、マネジャーがそれを体現すること。また、シニア自身が「過去の功績ではなく、今の価値で勝負する」という意識を持つこと。この両輪が揃って初めて、“本当の成果主義”は実現する。

中小企業こそ、本質的な変革の先陣を切れ

大手企業は今、制度刷新を進めている。定年延長、役職定年の見直し、シニア登用の多様化など、取り組みが広がっている。だが、実は本当の勝負は中小企業・ベンチャー側にあると感じる。なぜなら、年功制度に縛られていない分、設計自由度が高いからだ。

「シニア活用=コスト」と考えるのではなく、「シニア活用=変革推進力」と捉えるべきである。

例えば次のような活用である。

・限定的役割制度

:週3勤務でナレッジ伝承に特化する“専門職型シニア”

・成果報酬制度

:新規顧客獲得や教育企画など、成果に応じて報酬を加算

・プロジェクト共創制度

:若手・シニア混成チームでイノベーションを推進

こうした小規模での実践は、大企業では難しいスピード感で制度検証を進められる。“現場で動く成果主義”を先に形にできるのは、むしろ中小企業なのではないだろうか。

シニア活用は「過去」ではなく「未来」の議論

「シニア活用」という言葉は、一見“過去の人をどうするか”という議論のように聞こえる。だが実際は、未来の働き方をどう創るかという問いである。

年功制が終わり、成果主義が定着する社会では、「いつまで働くか」ではなく「どんな価値を出せるか」が問われる。

シニアを活かすとは、単に“居場所をつくる”ことではなく、“次世代の働き方を共にデザインする”ことだ。それは「シニア=経験の受け皿」ではなく、「シニア=変化の担い手」へと再定義する挑戦でもある。

最後に―本当の成果主義の扉を開くのは、シニアである

シニア活用の議論は、単なる雇用延長の話ではない。それは、戦後日本を支えてきた“年功的価値観”と“成果創出を基準にする新しい働き方”との境界線を問う議論である。

もし本当にシニアを活かしたいなら、評価・報酬・役割・文化のすべてを“成果起点”に設計し直す必要がある。シニアの活躍とは、すなわち企業の成果主義文化の成熟度そのものを示す鏡だろう。

シニア × 成果主義が定着したとき、ジュニアもまた「成果で報われる社会」に希望を見いだせる。そして組織全体が、「年齢」ではなく「価値」で動く社会へと進化する。

いま、企業が問われているのは、“シニアをどう活かすか”ではなく、“シニアを通して、どんな未来を創るか”である。

多くの企業において感じているシニア活用に対する違和感は、年功制の象徴が、本当に成果主義の象徴になれるのか?という違和感なのかも知れない。

この記事を読んだあなたにおすすめ!